北海道教育大学旭川校 社会学ゼミ

社会学ゼミについて

社会学とは

社会学という言葉を聞いて皆さんなにを思い浮かべるでしょうか?

社会学は皆さんになじみのない学問と感じられるかもしれません。しかし、見方によっては社会学ほどわれわれにとって身近な学問はないともいうことができます。なにしろ「社会」を学問するのですから。人間の活動が関与するかぎり、それは社会現象として捉えることが可能です。家族もひとつの社会ですし、友達関係も社会と捉えることは可能です。極端にいってしまうと、社会学という学問は「人間が関わるすべての領域を対象とし得る」学問であるともいえるかもしれません。

日本の社会学は、農村や都市における社会構造や人間関係の解明などを中心に発達してきました。その後、社会学のあつかう範囲は拡大し、歴史社会学・法社会学・政治社会学・教育社会学・経済社会学などの、連辞符社会学と呼ばれる分野が増加しています。さらに、最近の社会学では、現代的な諸課題に取り組む研究が増えています。例えば、環境・福祉・国際・情報・ジェンダーなどです。これらは、社会科教育における、特に公民分野とかかわる領域でもあり、総合的な学習の時間でも頻繁に取り上げられる課題でもあって、学校教育においても重要性が高まっている分野でもあります。

簡潔に書いてしまえば…

社会学は、自分自身の生活社会の諸事象について様々な角度から学ぶものです。

例えば、環境問題や街づくりに関すること、ゼミで取り上げた貧困問題や格差問題、学歴問題など、幅広いテーマを取り扱う学問です。

ゼミの人員構成

2010年度は、4年生2名、3年生4名、2年生4名、1年生6名、男子11名女子5名の、計16名で社会学ゼミを運営・活動していました。

2011年度は、4年生4名、3年生4名、2年生6名、1年生5名、男子11名女子8名の、計19名で社会学ゼミを運営・活動していました。

2012年度は、4年生4名、3年生6名、2年生5名、1年生5名、男子10名女子10名の、計20名での運営・活動となります。

活動内容

毎年2冊ほどを選び、レジュメの作成を行い、発表・議論するというゼミ活動を行っています。

そのほか、不定期ながら社会科見学へも行くことがあります。

*2009年度のテーマは「貧困問題」

前期:ジグムント・バウマン『新しい貧困 —労働、消費主義、ニュープア—』 (青土社、2008)

後期:阿部彩『子どもの貧困 —日本の不公平を考える』 (岩波新書、2008)

*2010年度のテーマは「格差問題」

前期:吉川徹『学歴分断社会』 (ちくま新書、2009)

後期:苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』 (中公新書、1995)

*2011年度のテーマは「社会学の基礎」

前期:好井裕明『「あたりまえ」を疑う社会学 質的調査のセンス』 (光文社新書、2006)

後期:見田宗介『社会学入門 ―人間と社会の未来』 (岩波新書、2006)

*2012年度のテーマは「グローバル化」

前期:スーザン・ストレンジ『マッド・マネー カジノ資本主義の現段階』 (岩波現代文庫、2009)

ゼミの場所・時間

ゼミ活動は、金曜日の4限目相当の14:40〜16:10に行っています。

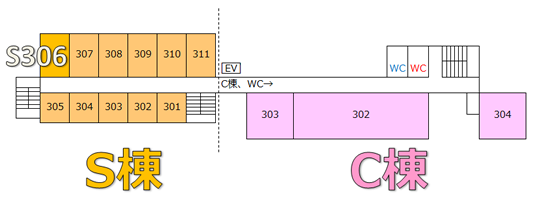

使用教室はS棟3階の一番奥、社経演習室S306 (社会学ゼミ室)です。

トップページにもある通り、S棟3階の端にあるので、見晴らしがいいです。夏は風通し◎。

ゼミの一年

変更は多いですが、社会学ゼミの1年間の主な予定を掲載しておきます。

| 4月 | 仮ゼミ配属、ゼミ見学、仮ゼミ新歓 |

|---|---|

| 5月 | 本ゼミ決定、五月祭、新歓 |

| 6月 | 大掃除 |

| 7月 | 1年生初めてのレジュメ発表? |

| 8月 | 前期お疲れ様会、 *夏休み |

| 9月 | 教育実習&見学 |

| 10月 | 実習慰労会、ゼミ旅行? |

| 11月 | 六稜祭 |

| 12月 | 忘年会? |

| 1月 | ゼミ誌執筆、新年会? |

| 2月 | 卒論発表会、追いコン |

| 3月 | 全期会、 *春休み |

進路など

社会学ゼミの、今までの各種公務員・一般企業・(+教員臨時採用)の卒業時就職率は95.23%という高いもので、特に一般企業への就職率が高いです。